Aujourd'hui, une image en mouvement ne nous impressionne plus mais il y a un siècle environ, cette idée de reproduire une scène sur une petite bobine de film était inimaginable. Grâce à quelques chercheurs, l'image fixe est devenue mouvante à l'aide d'un appareil que l'on appelle maintenant "caméra cinématographique".

Ø

HISTORIQUEÆ

Du muet au parlantÆ

Du noir et blanc à la couleurØ

PRESENTÆ

La salle de cinémaÆ

La caméraÆ

L'enregistrement du sonÆ

La projectionÆ

Les effets spéciaux

Ø

FUTURÆ

De nouvelles techniquesÆ

Les salles du futur¶

Le cinéma à 360 °¶

Le cinéma sans dessus-dessous¶

Le simulateur

Du muet au parlant

Le cinématographe LUMIERE avait à peine attiré quelques dizaines de curieux dans le sous-sol du Grand-Café, qu'on lui reprochait d'avoir présenté un spectacle incomplet car ses personnages étaient muets.

Mais c'est dans les années 1900, après de nombreuses tentatives pour mettre au point un appareil permettant d'enregistrer et d'émettre le son d'un chanteur ou d'un acteur, que le phono-Cinéma-Théatre présenta aux visiteurs de l'Exposition Universelle de Paris de courtes scènes. Tout ceci grâce à la connexion de l'appareil de projection et d'un phonographe, reliés électriquement et fonctionnant en un même temps plus ou moins satisfaisant.

"L'enregistrement s'obtenait en deux fois :

1° Le phonographe produisait le disque alors que le chanteur se plaçait aussi près que possible du pavillon ;

2° Le disque ainsi obtenu était placé sur un appareil reproducteur. Le chanteur, guidé alors par la mesure du chant reproduit, suivait en jouant la scène devant l'objectif cinématographique " d'après les analyses très précises de G.M Croissac.

Le 7 novembre 1902, Léon Gaumont, en collaboration avec Alice Guy, présente son phonographe à la société de photographie. Puis en 1908, il donne des séances, ce qui lui vaut un énorme succès.

Le 27 décembre 1910, il le présenta à l'Académie des Sciences et déclare :

"Si la reproduction de la parole laisse un peu à désirer, le synchronisme du mouvement et du son est parfaitement réalisé."

Suite à de nombreuses trouvailles de la part des chercheurs Américains, Suédois, Français...le 27 octobre 1927 vînt apporter la preuve que le cinéma avait conquis l'usage de la parole. Pour n'entendre que la voix de la personne qui était sur la scène, on enfermait la caméra dans des caissons insonorisés, empêchant de laisser entendre le bruit du moteur, la privant de toute mobilité.

Maintenant, les caméras silencieuses, les micros ultrasensibles fixés sur des perches et suivant les acteurs sur la scène, sont très au point et le serons de plus en plus.

DU NOIR ET BLANC A LA COULEUR

C'est en 1932, que la couleur fit son apparition. En fait, ce procédé consistait à peindre les images qui étaient misent sur des bobines. Tout commença lorsqu'une société américaine, Technicolor, proposa une caméra pouvant enregistrer sur trois bobines différentes

( l'une jaune, l'autre bleu et la dernière rouge : les trois couleurs principales de l'image), les scènes qui étaient jouées.

Jusqu'en 1960, tous les films furent projetés en noir et blanc, faute de moyens et du manque de techniciens très spécialisés dans ce domaine car ces caméras à trois bobines étaient très complexes.

LA SALLE DE CINÉMA

La salle de cinéma est l'étape finale de la chaîne cinématographique. A l'extérieur les bruits habituels continuent, dedans, il y a de la lumière, de la musique ; la projection va bientôt débuter Les spectateurs sont dans le noir et le silence est totale. L'écran s'éclaire. On peut voir l'image qui se projette de la cabine, qui domine la salle, jusqu'à l'écran. La musique provient des enceintes qui elles se situent tout autour de la salle et derrière l'écran.

La pellicule du film est une bande très fine de matière transparente en acétate. Son épaisseur est d'environ 0,14 mm. La pellicule est flexible et solide, son format standard est de 35 mm de largeur. Durant tout le film 24 images par secondes défilent sur l'écran. Ces images ne sont pas distingué par l'œil humain qui a l'effet de distinguer une image en mouvement. Par exemple un film de 90 minutes a 129 600 images soit 2,5 km de longueur de pellicule environ.

LA CAMÉRA

L'outil indispensable utilisé lors du tournage d'un film est la caméra, donc voici quelques lignes sur son fonctionnement.

L'objectif est attaché sur la caméra par une monture amovible. Il comprend un diaphragme qui permet d'ajuster l'accès de la lumière. La monture de l'objectif est jointe à une barrette qui peut se déplacer légèrement par rapport au corps de la caméra. Le corps de l'appareil de prise de vues s'entrouvre aux rayons lumineux amenés par l'objectif à travers une fenêtre successivement ouverte et fermée par un obturateur.

La pellicule circule dans un couloir, face à la fenêtre, auprès de laquelle elle est placée, d'une façon alternative, par un presseur. La pellicule est fournie par le magasin qui déroule la pellicule vierge et rembobine la pellicule imprimée. Elle est emmenée par un moteur électrique mettant en mouvement des roues dentées. Un système de griffes et contre griffes garantit un mouvement uniforme de la pellicule, image après image. Les premiers éléments s'effectuent sur la prise de vue proprement dite. D'autre part, un système de visée permet au cadreur de vérifier l'image. Les viseurs utilisent des systèmes à miroir ou à prisme et des lentilles. En dehors de l'appareil, on discerne le système de compteur qui présente la quantité de pellicule vierge restant libre. Le moteur électrique de la caméra est assemblé avec le système d'enregistrement du son par un câble de "synchronisme" et il est ravitaillé par un fil soit à partir d'une batterie, soit sur tout autre système électrique, en studio. Finalement, le pare-brise débarrasse l'objectif des reflets.

L'ENREGISTREMENT DU SON

Ensuite, si l'on veut une synchronisation entre le son et l'image, comme par exemple dans une conversation où le son et les animations des lèvres doivent correspondre, on emploie des caméras silencieuses et l'on enregistre le son en prise directe durant le tournage. Si l'enregistrement sonore est d'une appréciation minime, on peut le réenregistrer dans un studio de doublage. Les sons qui ne sollicitent pas de synchronisation exacte sont enregistrés indépendamment.

L'enregistrement du son est réalisé sur des magnétophones analogiques ou numériques, en mono ou stéréo. Les sons sont alors conduits sur une bande magnétique et mis avec les images, les diverses pistes sonores étant mélangées sur une unique bande.

Quand le son et l'image sont adaptés, le négatif original est assemblé à l'équivalent de la copie de travail ; la bande est transportée sur la pellicule où à la suite du développement, elle devient le négatif sonore. Les négatifs visuels et sonores sont tirés sur un premier tirage mixte. Si la qualité de l'image et du son est admise, le laboratoire émet la production en série de la pellicule réservée aux salles de cinéma.

LA PROJECTION

Lors de la projection en salle de cinéma, un projecteur est indispensable. Il dispose d'une fenêtre semblable à celle de la caméra mais propose des passages au front et à l'arrière de la pellicule. Chacune des images est illuminée de derrière à l'aide d'une forte source lumineuse. Un objectif lance les images sur l'écran de la salle de projection. La pellicule fait sa progression de manière alternative à l'aide d'un mécanisme installé à l'arrière de la fenêtre de projection.

Un faisceau lumineux spécifié et étroit vise la piste sonore fixée au niveau de la pellicule. La piste adapte ce faisceau, effectuant la variation de l'intensité lumineuse puis rejoignant une cellule photoélectrique ; ces variations sont transformées en signaux électroniques. Ces derniers sont augmentés et émis par des haut-parleurs. Les pistes de son emploient un système de codage difficile pour fabriquer un effet stéréo ou un effet d'environnement sonore dans la salle de cinéma et pour diminuer le timbre électronique. Les méthodes de projection de films à son numérique ne sont pas encore présent dans toutes les salles de cinéma.

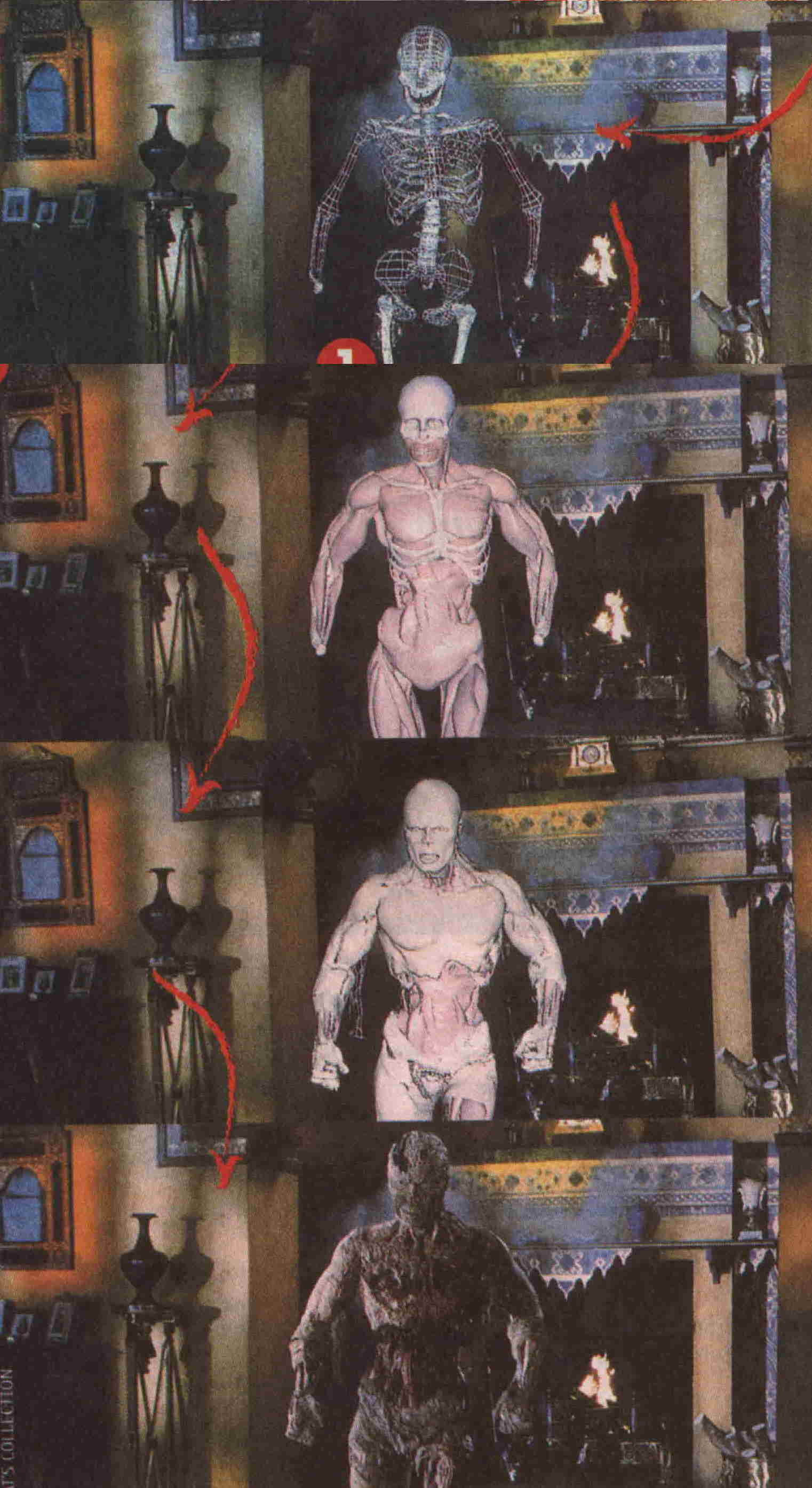

LES EFFETS SPÉCIAUX

Une plate-forme se démolit, abandonnant le héros bloqué au-dessus du vide ; des gratte-ciel explosent avec fracas ; une voiture qui accélère. Toutes ces séquences font appel aux effets spéciaux. Les cinéastes emploient ces méthodes de trucage pour réaliser des scènes lorsque la capacité des cascadeurs, du costumier et du maquilleur ne suffit pas à rendre la scène concluante. On simule un ouragan avec des jets d'eau et des ventilateurs, des flammes et des explosifs grâce à la pyrotechnie, et des décors étonnant en les peignant sur du verre. Ces techniques ainsi organisées sont d'un naturel étonnant et aucun spectateur ne les perçoit.

Les effets spéciaux valent chers mais les effets sont supérieurs. Toutefois, les coûts sont restreints c'est pourquoi quelquefois des fonds sont peints ou projetés. Pour reproduire un décor de grande hauteur en studio, on filme en plan général la partie basse du décor, et l'on insiste face à la caméra la partie haute peinte sur une plaque de verre. Pour simuler la conduite d'une voiture, on projette derrière le véhicule un film pour donner une illusion de déplacement réel sur la route.

DE NOUVELLES TECHNIQUES

Les films font de plus en plus appel à de nouvelles techniques comme l'image de synthèse et les images numériques.

La caméra va petit à petit être remplacée par l'ordinateur, en effet, grâce à l'infographie, l'ordinateur arrive maintenant à maîtriser les mouvements de la caméra pour le cinéma. L'infographie consiste à modéliser des objets sur ordinateur à qui on peut ensuite "rendre la vie". On détermine le contour des objets numériquement en 3 dimensions puis on trace les trajectoires qu'ils devront suivre. On colorie ensuite le décor et l'objet ; on voit ainsi le résultat final sur l'ordinateur. Le P.C. traduit ensuite le film ou la séquence par des chiffres correspondants à la couleur des points composant l'image. C'est le système pour créer une image numérique. On peut également utiliser l'infographie pour faire des effets spéciaux. Les effets spéciaux servent à modifier des images déjà filmées pour, par exemple, enlever les traces de fils utilisés pour suspendre des maquettes ou insérer des personnages virtuels. Dans ce cas on scanne le film image par image. Les images et le son sont numérisés ; un logiciel d'images les modifie pour les rendre tel qu'on les désire. Ensuite le P.C. fournit une liste d'informations pour effectuer le montage définitif du négatif. Les sons sont numérisés sur chaque piste. L'ensemble est parfois gravé sur un disque laser. Enfin toutes ces informations sont mixées sur une piste magnétique que l'on implante sur le négatif du son. Puis on recommence l'opération comme avant jusqu'à ce que le film soit définitivement fini.

LES SALLES DU FUTUR

1) Le cinéma à 360 degrés

Le cinéma à 360 degrés a un écran qui fait tout le tour de la salle, on dit qu'il fait 360 degrés.

Il y a plusieurs écrans tout autour de la salle, on trouve un projecteur par écran qui envoie une partie de la scène filmée.

Le film destiné à la salle de cinéma 360 degré a été filmé avec une caméra spéciale qui filme dans neuf directions à la fois, on obtient donc neuf films différents. Quand on projette ces films en même temps on arrive à reconstituer le paysage en entier.

2) Le cinéma sans dessus dessous

Le cinéma que j'appelle familièrement sans dessus dessous comporte deux écrans géants, un en face du téléspectateur et un en biais sous ses pieds.

Les deux films sont projetés en même temps, par deux projecteurs différents, ce qui fait que les scènes du haut et du bas font partie du même paysage.

3)Le simulateur

C'est une salle de cinéma avec un écran géant et des sièges qui bougent en fonction du film.

Dans la régie tout est automatique, le projecteur et l'ordinateur qui doit contrôler que les sièges bougent correctement. Ils sont synchronisés avec le film.

Il y a environ cent cinquante ans des chercheurs français ont révolutionné l'entreprise cinématographique. De plus, en mille neuf cent soixante les complexes multisalles que nous connaissons aujourd'hui ont succédés aux salles de capacités d'un ou deux milliers de personnes. Enfin l'infographie a bouleversé le cinéma en nous donnant les effets spéciaux.

Mais Internet ne risque-t-il pas de faire succomber le cinéma en diffusant , comme il commence à le faire, des films en avant première. Affaire à suivre...

Acétate

: c'est une matière qui constitue le plastique, par exemple la bande d'un film.Bande

: chacune des 2 parties qui constituent un film (l'une pour l'image l'autre pour le son).Barrette

: charnière.Cellule photoélectrique

:dispositif utilisant l'action de la lumière.Fenêtre

: qui a une ouverture.Film

: désigne aussi bien la pellicule vierge que l'oeuvre entièrement réalisée.Magasin

: endroit où est stocké la pellicule.Magnétophone analogique

: c'est un appareil d'enregistrement et de lecture des sons sous forme de variations continuent.Magnétophone numérique

: c'est un appareil d'enregistrement et de lecture des sons sous forme de chiffre.Mono

: technique de la reproduction des sons enregistrés ou transmis par radio, au moyen d'une voie.Montage

: opération consistant à sélectionner, ordonner et relier les différents plans qui composent le film. Son but est d'obtenir le rythme adéquat et une continuité narrative.Négatif original

: phototype qui représente une image ou une photo et qui est le premier ouvrage imprimé.Objectif

: système optique d'un appareil de prise de vue.Obturateur

: c'est une partie qui permet de boucher le trou de la fenêtre.Premier tirage mixte

: c'est un film qui contient l'image et le son.Presseur

: Objet destiné à exercé une force sur une pellicule.Pyrotechnie

: mélange servant à produire des feux d'artifices.Régie

: administration chargée de l'organisation matérielle.Stéréo

: technique de la reproduction des sons enregistrés ou transmis par radio, au moyen de deux voies.

REFÉRENCE DES LIVRES

Titre Auteur Année Cote

Les yeux du cinéma Gallimard 1992 791- 43 PLA

Histoire du cinéma Éditions du kinescope 1925

RÉFÉRENCES DES DICTIONNAIRES ET DES ENCYCLOPÉDIE

Titre et n° de volume Année Cote

Axis 1995 034 - AXI

Mega Senior de Nathan 1993

Les clés de l'actualité n°14

RÉFÉRENCES DES REVUES

Titre de la revue Numéro Date (jour, mois, année)

Le TECHNICIEN du

film et de la vidéo N°418 Loire-Atlantique

RÉFÉRENCE AUTRES DOCUMENTS

Titre Support Cote

Lumière ! Histoire : Les premiers pas Internet www. Lumière.org/histoire/

premier pas.htmlx

Encarta microsoft 97 Cédérom

Photo du journal Ouest France Journal

du lundi 08/05/2000